Es tan abusivo el paso del tiempo que la cancelación en las redes sociales ya es susceptible de nostalgia. Hace más de una década sucedió una de las destrucciones digitales aurorales. Le pasó a Justine Sacco, directiva de una agencia de comunicaciones. Ella tenía un largo viaje por delante, 11 horas de Londres hasta Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Decidió matar el tiempo antes de abordar haciendo un post en su cuenta de Twitter, un post supuestamente irónico:

Viajando a África. Espero no contagiarme de SIDA. Solo bromeo. Soy blanca.

Esperó un rato mientras los pasajeros subían al avión. Ninguno de sus 170 seguidores de Twitter comentaron. La pesadilla se revelaría 11 horas después al aterrizar. Una vez que desconectó el modo avión una avalancha de mensajes sancionadores, hablamos de decenas de miles de reproches, empezó a congestionarle el dispositivo. Identificó el de una amiga: Estoy muy triste con lo que te está pasando. Sacco empezó a llorar. Lloró durante días, semanas, meses y años.

Su post se había convertido en una cruzada ideológica mientras viajaba con el celular apagado. Y ella en un punching bag del juicio moral, sentenciada por racista y excluyente.

La despidieron en público, via Twitter, terminación que cosechó un mar de likes. Hasta un extravagante empresario de bienes raíces norteamericano se sumó al linchamiento: ¿Qué rayos estás haciendo? ¿Estás loca? ¡No es agradable ni justo! Ese empresario tenía un show de televisión y se llamaba Donald Trump.

Juzgar siempre ha sido la mejor manera de sentirse superior al prójimo. Solo que esta modalidad de ajusticiamiento virtual ha adquirido una nueva dimensión de desdoblamiento gracias a la ubicuidad celular. Puedes estar de vacaciones en Tailandia mientras tu vida real, esa que dejaste por un rato, se hace añicos en otra parte. Pasa en White Lotus, pasa en la vida real.

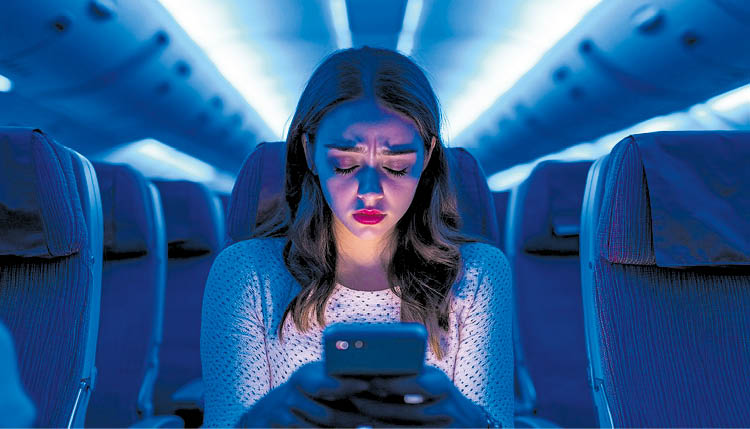

Una vez estuve cerca de una de esas situaciones. Fue en un vuelo de Lima a Madrid, doce horas en un avión. El apostolado periodístico me había llevado a un asiento en business. Ya estaba debidamente instalado cuando ingresó a la nave una mujer joven, elegante, a poco de estrenar la cuarentena, que desde el abordaje daba señales de tensión: estaba enfrascada con alguien en un intercambio compulsivo de mensajes y audios por celular. Su asiento era al lado del mío. No saludó al llegar, no podía. Enviaba un mensaje de audio tapándose la boca para intentar algo de privacidad. Fue inútil. Algunas palabras clave dieron cuenta de que lo que estaba sucediendo era una ruptura sentimental a distancia.

Con las puertas cerradas y el avión en movimiento, la azafata le vino a decir que apagara el teléfono. Una, dos, tres veces. Ella pedía tiempo gestualmente y seguía en lo suyo hasta que una frenada brusca del avión en la pista de despegue hizo que el teléfono se le escapara de las manos y cayera bajo el asiento por alguna rendija imperceptible.

Quiso quitarse el cinturón para tirarse al piso y ver cómo llegar al aparato, que seguía haciendo sonidos de mensajes entrantes. La azafata se acercó de mal genio y se lo impidió. Tenía que esperar a que estuviéramos en altura de crucero.

Al rato, la mujer estaba a rastras tratando de encontrar por dónde llegar al teléfono, que seguía dando cuenta de mensajes, timbradas que eran imposibles ignorar. Como era uno de esos asientos con movimiento y motor debajo, no existía acceso a su parte inferior. Me ofrecí a ayudarla, por gusto. Era imposible. Finalmente, la tripulación le informó que debía esperar a que aterricemos, dentro de doce horas, para que los técnicos desarmaran el asiento. La mujer empezó a llorar desconsoladamente.

El vuelo fue espantoso para ella y terrible para los demás. Le hablé un rato con mentiras corteses de que todo se resolvería al llegar y que la vida da vueltas, pero cada tanto se oía la llegada de otro mensaje allá abajo y el llanto se intensificaba. Era un callejón sin salida.

En un momento a solas le pregunté a la azafata si en verdad iban a desarmar el asiento al llegar. “Lo dudo”, dijo ella. “Llegamos, limpian el avión, recargan combustible y este aparato tiene otro vuelo programado. No van a mover todo porque se le cayó el móvil”.

Cuando uno llega a su destino luego de un viaje largo, lo envuelve una sensación de despiste fatigado. Recuperé lucidez al oír que la mujer de al lado seguía sollozando. El teléfono había dejado de sonar hacía horas, ya sea por quedarse sin batería o porque alguien había tirado la toalla. Había que desembarcar. Me despedí con otra mentira improbable y ella alzó la mirada desolada: no controlaba nada ni acá ni allá, donde fuera que se ubicara esa conexión perdida bajo su asiento. Iba a decirle algo cuando me entró un mensaje al celular. Alguien me esperaba en otro lado.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.